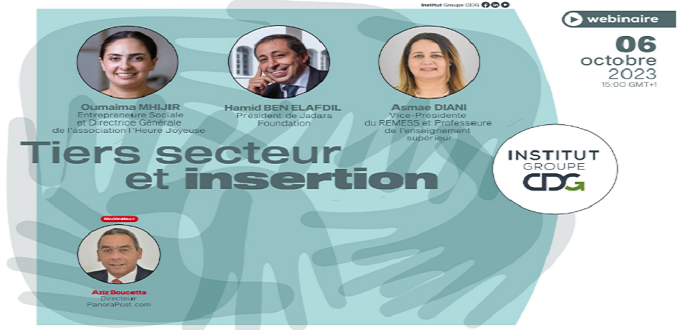

Tiers secteur et inclusion, objet d'un webinaire de l'institut CDG

- --

- 09 octobre 2023 - 15:00 --

- Maroc

Le tiers secteur est un secteur transversal, qui consiste en des structures et organismes qui ne relèvent ni du public ni du privé et dont les activités n’ont pas pour objet la profitabilité. L’Institut du Groupe CDG a organisé ce 6 octobre un webinaire autour de cette question, sous le thème « Tiers secteur et inclusion », l’inclusion étant la finalité ultime, au profit des jeunes du pays.

Dans son rapport sur le NMD, la Commission Benmoussa définit ainsi le tiers-secteur : « l’ensemble des acteurs à l’intersection des secteurs public et privé, (associations, coopératives, mutuelles) qui engagent des activités économiques à visée sociale, organisées de manière autonome et gérées de manière collégiale, avec une lucrativité limitée et à échelle locale avec un fort engagement des communautés concernées. Le tiers-secteur s’est organisé en réponse à des besoins que ni l’Etat ni le marché ne parviennent à satisfaire avec efficacité ».

Le panel de webinaire regroupait des invités bien au fait de la problématique, en l’occurrence Oumaima Mhijir, directrice de l’Heure Joyeuse, Hamid Ben Elfadil, président de la Fondation Jadara et Asmae Diani, professeur universitaire et vice-présidente du REMESS (Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire).

Au Maroc, ce sont près de 28.000 coopératives qui exerçaient leur activité en 2019, majoritairement agricoles, avec 563.000 adhérents, soit environ 5% de la population active et près de 4% du PIB en 2020. C’est dire l’importance de ce (tiers) secteur dans l’économie du pays, et surtout dans sa structure sociale. En effet, le tiers secteur combine les « trois I », l’Innovation, l’Intégration et l’Impact. Cependant, il demeure aujourd’hui difficile de définir concrètement l’entrepreneuriat social au Maroc, en l’absence d’un cadre juridique et réglementaire clair.

Il y a additionalité entre opérateurs de ce secteur et acteurs publics. Et la question des NEETs (Not in Education, Employment or Training) complique singulièrement la situation, avec 4,5 millions de jeunes de 15 à 35 ans dans cette situation. En ce qui concerne l’inclusion, il est important de distinguer entre insertion sociale et ascension (ou mobilité) sociale.

L’insertion consiste à inscrire un jeune dans son environnement social, alors que l’ascension est de permettre d’exprimer son potentiel en sortant, en écartant les déterminismes sociaux, territoriaux, de genre… qui peuvent plomber un jeune. Or il s’avère que la mobilité sociale ascendante relève des études, de l’origine territoriale, du genre. En résumé, une fille a 7 fois moins de chances qu’un garçon d’améliorer sa situation par rapport à celle de ses parents.

Cela nous renvoie à la nécessité de l’agilité, la flexibilité et la complémentarité dans le tiers secteur, qui a besoin d’organismes qui travaillent sur plusieurs registres, l’excellence de jeunes issus de milieux difficiles, les jeunes peu qualifiés, l’urgence, l’évaluation, l’additionnalité… et tous ces organismes doivent se connecter et agir en réseau… L’objectif étant d’enlever le N des NEET, en les aidant à revenir sur leur décrochage et reprendre leur scolarité, comme l’école de la deuxième chance. Mais cela passe par l’instauration de la confiance dans les esprits des jeunes pour les institutions.

Il faut donc démystifier le tiers secteur, il est un bon potentiel d’inclusion, mais il y a des prérequis, en l’occurrence la mise en place de ce fameux cadre juridique, qui unifiera la définition du TS. Il faut ensuite cesser de penser petit, mais penser grand, en termes d’impact et aussi en termes de partage, de solidarité et de mutualisation des acquis. Et en plus de lé démystification, il importe de disposer d’une stratégie nationale qui fasse intervenir la société civile d’une manière coordonnée.

Commentaires