(Billet 1146) - La France comprend-elle vraiment le Maghreb ?

- --

- 15 avril 2025 - 15:13 --

- Billet

C’est tantôt l’un, tantôt l’autre… aujourd’hui, c’est le Maroc, demain, c’est l’Algérie. Et la diplomatie française s’est longtemps accommodée de cela, l’alternance diplomatique et/ou affective collant à l’alternance politique ; avec la gauche, l’Algérie est mieux comprise, et sous la droite, le Maroc est mieux considéré. Et cela a marché, tant que les conditions géopolitiques mondiales l’avaient permis. Elles ne le permettent plus ; le Maroc l’a compris et s’adapte, la France et l’Algérie non.

2017 est une date charnière de la relation de la France avec le Maghreb ; pas le Grand Maghreb, le Maghreb, simplement, avec ses trois Etats initiaux, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, celui-là même qui a été pensé, imaginé, conçu et installé par la France coloniale pour marquer son territoire et souligner la différence avec la Libye italienne et l’Egypte britannique. 2017 est une date charnière car c’est l’année de l’élection d’Emmanuel Macron, et M. Macron, ce n’est justement ni la droite ni la gauche, un peu des deux, aucune vraiment des deux, mais beaucoup de sentiments, de ressentis et parfois aussi du ressentiment. Et depuis 2017 donc, les relations ne sont plus inscrites dans le traditionnel et savant équilibre entre ce qu’on appelle « les deux rivaux du Maghreb », mais oscillent au gré de l’humeur et de la stratégie arrêtée par l’Elysée.

Huit ans après, en 2025, Paris aura réussi le tour de force de déclencher les crises les plus graves qu’aura connues la France avec le Maroc et avec l’Algérie, des crises arrivées à un point irréversible avec le premier et des crises ayant culminé dans le ressentiment personnel, la mémoire et la lutte des egos pour la seconde. Au final, les relations auront mûri entre la France et les deux pays maghrébins, et elles ont également changé, vers plus de considération et d’équilibre avec le Maroc et une exacerbation, une explosion des rancœurs avec l’Algérie, sur fond d’une féroce lutte politique interne en France.

Aujourd’hui, et après toutes ces valses hésitations, ces crises et ces déchaînements de passions diverses, dans lesquels les médias et les réseaux sociaux des trois pays ont joué un rôle central, le tandem Paris-Rabat roule bien, très bien même, pendant que l’axe Paris-Alger est considérablement abîmé. Quoiqu’on en dise, cette relation est brisée, n’en déplaise aux derniers hérauts soixante-huitards de la gauche française, derniers aussi au sein de la classe politique française à défendre une Algérie qui part à vau-l’eau.

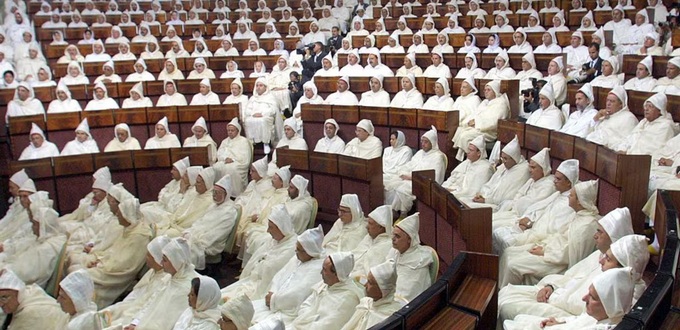

Tout cela semble s’inscrire dans une logique française qui, bien qu’elle donne l’apparence de l’évolution, demeure la même. Cette logique est résumée par le propos de l’ancien ambassadeur français à Alger Xavier Driencourt : « Algérie et Maroc sont deux frères qui cherchent tous les deux à se faire bien voir de leur père ». C’est là que le bât blesse, car c’est en creux ce que pense une partie significative de la classe politique et de la diplomatie françaises, réduisant en grande partie les relations avec le Maghreb aux questions de migrations, et accessoirement de l’islam, dans une approche paternaliste française.

La visite ce lundi, pour moins de 24 heures, du ministre français de l’Intérieur tend à prouver cette tendance (le même jour, le ministre marocain des Affaires étrangères était reçu en grande pompe à Paris), ce très court déplacement intervenant au moment même où les relations de Paris avec Alger connaissent une énième brutale tension, avec renvoi mutuel de diplomates et d’agents consulaires. Une désescalade avait été entamée voici deux semaines, après un appel entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune puis une visite à Alger du chef de la diplomatie française. Cette désescalade était une autre manifestation de la faiblesse d’appréciation par Paris de sa relation avec Alger ; il ne faut pas « désescalader ».

L’erreur que commet la France à l’égard de l’Algérie se fonde sur la peur… la peur de la réaction des deux ou trois millions d’Algériens vivant en France… la peur de l’activation par la junte militaire de ses relais en France (influenceurs, agents consulaires, loubards, …)… la peur de devoir affronter la résurgence d’une mémoire historique peu glorieuse, des deux côtés… On a pu vérifier cela avec l’hystérie anti-française qui a saisi les autorités algériennes depuis ce 30 juillet 2024, jour de publication de la lettre adressée par le président Macron au roi Mohammed VI et reconnaissant explicitement la marocanité du Sahara (réparant ainsi une injustice historique qui n'avait que trop longtemps duré). Par la suite, d’action en réaction, d’insulte en menace, d’appels contre l’immigration en rappels de la colonisation, les escarmouches, attaques, injures de part et d’autre ont fleuri dans les deux capitales, et les médias et les classes politiques se sont lâchées, libérant avec générosité tous les tourments passés entre les deux Etats, les deux pays, les deux sociétés.

Puis les Français ont annoncé vouloir remettre en question l’accord de 1968 sur l’émigration algérienne, et surtout vouloir anuler celui de juillet 2007 portant exemption de visas court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques des deux signataires. C’était là la ligne de crête pour les militaires algériens, qui avaient le choix entre exacerber le bras de fer ou céder ; ils ont adouci leur ton, baissé d’un cran et cherché la sortie de crise. Et Paris a accepté, toujours à la recherche de l’équilibre entre les tenants d’une ligne dure à l’égard d’Alger et les « collaborationnistes » soucieux de ménager la relation avec Alger.

Mais ce que la France ne comprend pas encore, du moins sa frange conciliatrice, est que le Maghreb a besoin d’unité et de co-développement, et que l’Europe à l’ère de Donald Trump en a également besoin, sinon plus ! La vision hautaine portée par la France sur cette région nord-africaine dure peu ou prou depuis les indépendances , et elle n’a aujourd’hui que trop duré car elle persiste. L’Europe a autant besoin du Maghreb que l’inverse ; l’Europe – même si elle ne le sait pas encore – nécessite de disposer d’un bloc fort et robuste sur son flanc sud ; l’Europe gagnerait à contribuer à construire un marché intégré de 100 millions de consommateurs qui serait son prolongement méridional…. Et l’Europe, aujourd’hui, avec les bascules d’alliances globales qu’on observe, c’est de plus en plus la France, et la France doit comprendre, absolument comprendre, que les Algériens de France et les Algériens d’Algérie ont, aussi, besoin d’un Etat civil, aux institutions élues, viable, solvable, crédible, audible.

Aussi, laisser Alger agir à sa guise, placer ses objectifs alternativement dans l’un ou l’autre des deux pays et déplacer ses pions et ses efforts de l’un à l’autre, ne sert les intérêts ni de la France, ni du Maroc, ni de l’UE, ni de l’UMA ni de toute la région méditerranéenne dans son ensemble. Les Algériens avaient failli obtenir gain de cause en 2019, c’est donc possible. Le Maroc l’a compris mais ne peut ni ne veut rien faire ; il reste la France en particulier et l’Europe en général.

Aziz Boucetta

Commentaires