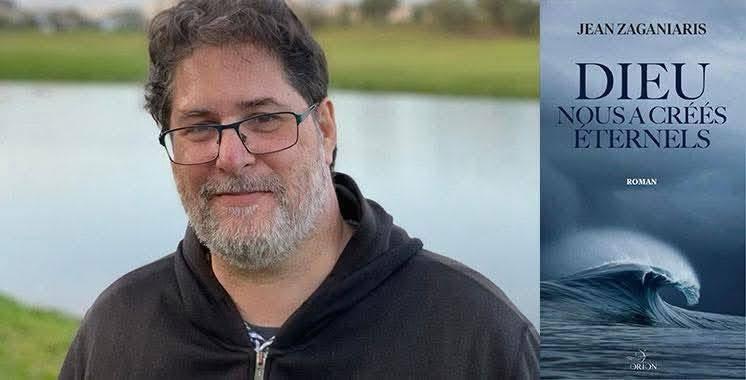

Jean Zaganiaris : une voix singulière de la pensée critique au Maroc

Discret et lucide, Jean Zaganiaris faisait partie de ces intellectuels rares dont la parole tranche sans fracas et dont la pensée s’installe dans la durée. Sociologue, politologue, écrivain, critique littéraire, il laisse derrière lui une œuvre marquée par l’exigence, le doute fertile, et le refus des évidences. À la fois universitaire rigoureux et observateur attentif des mutations du monde arabe, il a su conjuguer la réflexion sur les normes sociales avec une exploration fine de la littérature contemporaine marocaine.

Une trajectoire transdisciplinaire

Formé en France, où il soutient en 2004 une thèse en science politique consacrée aux lectures contemporaines de Joseph de Maistre, Jean Zaganiaris s’est rapidement imposé comme un chercheur en marge des écoles toutes faites. Son goût pour les idées complexes, les ruptures épistémologiques et les croisements disciplinaires l’a conduit à emprunter aussi bien à la sociologie critique qu’à la philosophie politique, en passant par les études culturelles.

Lorsqu’il s’installe au Maroc, il ne cherche pas à appliquer des grilles théoriques importées : il s’efforce au contraire de lire les réalités locales dans leur singularité. À partir de 2010, il enseigne à l’École de gouvernance et d’économie de Rabat, tout en participant activement à la formation doctorale « Genre, culture, société » de l’Université Hassan II. Ce double ancrage lui permet de former une génération de chercheurs attentifs aux liens entre littérature, société et pouvoir.

Lire les corps, interroger les récits

La grande force des travaux de Jean Zaganiaris tient à sa capacité à faire dialoguer des champs trop souvent séparés. Pour lui, la littérature n’est pas un simple objet esthétique : elle est un miroir fissuré où se reflètent les tensions d’un monde traversé par les normes, les censures et les désirs enfouis. C’est dans cette perspective qu’il s’est intéressé aux représentations du genre, de la sexualité et des transidentités dans les œuvres d’écrivains marocains d’expression française.

Dans Queer Maroc, publié en 2014 puis réédité en version augmentée, il propose une lecture inédite de textes souvent minorés ou mal compris. Il y questionne les images de la féminité, déconstruit les figures de la masculinité hégémonique, et interroge les corps queer comme autant de défis lancés à l’ordre symbolique. Son approche, loin de toute complaisance ou militantisme superficiel, s’appuie sur des lectures précises, des entretiens et une solide culture théorique.

Là où beaucoup se contentent de dénoncer ou d’ériger des icônes, Zaganiaris écoute les voix dissonantes, les silences, les contradictions. Il s’intéresse aux mères des bidonvilles comme aux jeunes transgenres mis en scène dans les récits d’Abdellah Taïa ou de Mohamed Leftah, interroge les révoltes filiales chez Driss Chraïbi, ou les métamorphoses du désir dans les textes de femmes écrivaines souvent négligées.

Le politique sans slogans

On pourrait croire que Jean Zaganiaris s’est spécialisé dans l’analyse des marges. Mais ce serait mal comprendre son projet. Ce qu’il traque dans la littérature, ce sont les formes mouvantes de la norme — comment elle s’impose, se dérobe, se transforme. Il ne sépare jamais le champ culturel du champ politique. Ainsi, ses recherches sur l’obscurantisme (Penser l’obscurantisme aujourd’hui, 2009 ; L’Obscurantisme, 2010) dialoguent étroitement avec ses travaux sur la communication, la parole publique ou les modalités de visibilité dans les sociétés contemporaines.

Il ne s’agissait pas, pour lui, de produire des discours militants ou de défendre une cause particulière. Sa posture est celle d’un intellectuel critique, nourri de Foucault, de Bourdieu, mais aussi de la réalité marocaine, que ce soit dans les institutions, les rues ou les livres. Il analysait les structures, débusquait les implicites, et redonnait sens à des discours saturés de mots creux.

L’enseignant, le chroniqueur, l’écrivain

Homme de parole autant que d’écriture, Jean Zaganiaris n’est jamais resté enfermé dans la tour d’ivoire académique. Il intervenait régulièrement dans l’émission politique Avec ou sans Parure sur Luxe Radio, où il portait un regard à la fois distancié et ancré sur l’actualité. Il signait aussi des chroniques littéraires pour le quotidien marocain Libération, et depuis 2024, pour le média indépendant marseillais Peuple Olympien. Sa plume, acérée mais élégante, mêlait précision et ouverture, rigueur et générosité.

Parallèlement à ses essais, il publia aussi plusieurs romans. Un cœur marocain (2018), Le périple des hommes amoureux (2015) ou encore Adam Bofary (2020) prolongent ses interrogations sous une forme narrative. Il y dépeint des personnages en rupture, des situations de fracture, des quêtes d’identité. Là encore, son écriture ne cherche pas à édifier mais à faire surgir ce qui résiste aux catégories toutes faites.

Un legs vivant

Avec Mamoun Lahbabi, Abdellah Baida et Maria Guessous, il fonde le Cercle de littérature contemporaine, un espace de dialogue entre écrivains, chercheurs et lecteurs, destiné à penser autrement la production littéraire marocaine. Ce projet illustre bien ce que fut toute sa démarche : créer des ponts, ouvrir des espaces de pensée, sortir des sentiers battus.

À sa disparition, Jean Zaganiaris laisse un vide immense mais aussi un héritage précieux. Sa pensée, articulée, située, jamais dogmatique, reste une ressource pour celles et ceux qui cherchent à comprendre comment se fabriquent les récits et les identités dans un monde traversé par la tension entre tradition et transformation. Son œuvre invite à lire autrement, à penser contre soi, et à prendre au sérieux les marges comme révélateurs du centre.

Par Omar Lamghibchi

Commentaires